À quelle date la photographie a-t-elle été inventée ?

Qui a inventé la photographie ? Et quand cette découverte fondamentale pour notre façon de percevoir et de capturer la réalité autour de nous a-t-elle eu lieu ? Si ces deux questions peuvent sembler simples au premier abord, elles cachent en réalité une situation plus complexe. En effet, la première moitié du dix-neuvième siècle est une époque d’émulation pour les scientifiques et les artistes, de nombreuses personnalités travaillant en coopération ou, au contraire, en rivalité avec leurs homologues étrangers. La photographie naît dans ce contexte d’ambitions et de concurrences entre les grandes puissances.

En conséquence, il peut être difficile de déterminer avec certitude à quand remonte la première photographie. De plus, cette date peut varier en fonction de ce que l’on considère ou non comme une photographie au sens moderne du terme. Pour les experts, le tout premier procédé photographique remonte à 1826 et est attribué à Joseph Nicéphore Niépce. Il s’agit d’une héliographie sur plaque d’étain, nécessitant plusieurs jours de temps de pose pour le développement de l’image. Toutefois, une autre date marque aussi la naissance de la photographie. Il s’agit de 1839, lorsque Louis Daguerre, inspiré par les travaux de son ancien collaborateur Joseph Nicéphore Niépce, présente officiellement la découverte.

Les pionniers qui ont marqué l’histoire de la photographie

Joseph Nicéphore Niépce

Né à Châlons-sur-Saône en 1765, Niépce est un ingénieur prolifique. Durant sa carrière, il s’intéresse à des domaines variés comme l’optique, la physique, la chimie et la mécanique. Il est d’ailleurs l’inventeur du pyréolophore, considéré comme l’un des tous premiers exemples des moteurs à combustion interne.

Mais c’est bien à la photographie que le nom de Niépce demeure associé. Dans la seconde partie de sa carrière, il se consacre tout entier à ses recherches pour fixer durablement une image sur un support externe. Il s’intéresse au procédé de la camera obscura, qui existe depuis la Renaissance et permet de projeter une image mais non de la conserver. Pour surmonter cette difficulté, Niépce étudie la composition de plusieurs substances réagissant à la lumière.

Sa première tentative fructueuse date de 1826. Sa photographie, Point de vue du Gras, est une simple prise de vue depuis sa fenêtre dans le village de Saint-Loup-de-Varennes. Si certaines photographies antérieures ont pu exister, aucune n’est conservée aujourd’hui. Pour réussir cet exploit technique, Niépce utilise une plaque d’étain qu’il recouvre d’une fine couche de bitume de Judée durcissant sous l’effet de la lumière au bout de plusieurs heures, capturant ainsi une image.

En 1829, Niépce, accablé par les difficultés financières, s’associe à un jeune peintre et décorateur de théâtre, Louis Daguerre, et espère ainsi faire connaître son invention et même la commercialiser. Cependant, il décède en 1833 sans avoir connu la gloire pour son invention.

Louis Daguerre

Après la mort de Niépce, Daguerre continue ses expérimentations photographiques. En 1839, il est ainsi capable de présenter en grande pompe son invention à l’Académie des Sciences, le daguerréotype, le tout premier procédé photographique utilisable à grande échelle puisque le temps de pose n’est que de quelques minutes. En faisant don de son invention « à l’humanité », Daguerre enclenche une véritable révolution. Partout en Europe, puis aux Etats-Unis, les élites tiennent désormais à avoir leur propre portrait photographique plutôt qu’un portrait peint. La photographie devient également un outil documentaire, voire de propagande, avec des premières utilisations au début des années 1850 lors de la guerre de Crimée et, à plus grande échelle, lors de la Guerre de Sécession américaine.

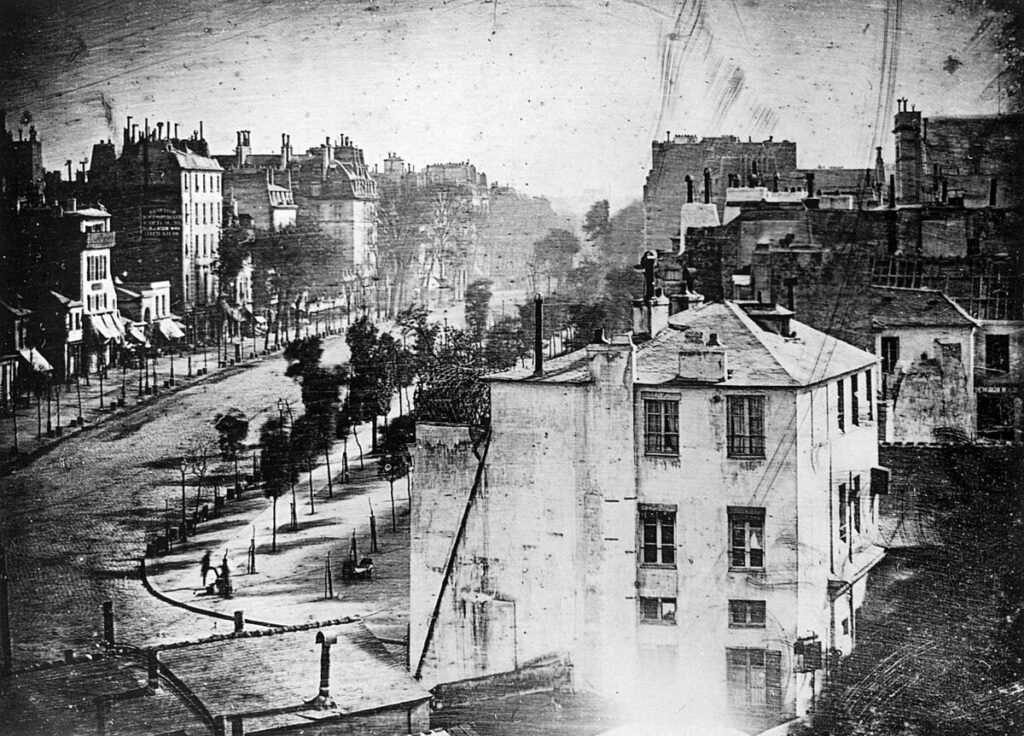

La photo la plus célèbre prise par Daguerre est certainement Le Boulevard du Temple, puisque ce serait le tout premier cliché de l’histoire représentant un être vivant. En raison du temps de pose, compris entre dix et vingt minutes, les passants et les charrettes ne sont pas visibles, et la rue semble fantomatique. Pourtant, en y regardant de plus près, une silhouette masculine est bien visible, dans l’angle inférieur gauche. S’agit-il d’une statue ? Non, d’un homme se faisant cirer sa paire de bottes, demeurant ainsi immobile suffisamment longtemps pour que son image latente soit capturée puis imprimée sur la plaque de métal du daguerréotype !

Talbot, Herschel, Bayard : les autres grands noms

Plusieurs photographes ont eu un impact fondamental sur les premières décennies de la photographie. Parmi eux, on peut notamment citer :

- William Henry Fox Talbot (1800–1877), un ingénieur anglais à l’origine du calotype, qui permet de reproduire une même image plusieurs fois,

- John Herschel(1792-1871), un astronome et passionné de photographie qui réalise de nombreuses prises de vue d’équipements scientifiques,

- Hippolyte Bayard (1801-1887), qui se met en scène dans le cliché La noyade, réalisant ainsi le tout premier autoportrait photographique ainsi que la première fiction photographique, Bayard étant bien vivant mais faisant le mort le temps de la pose,

- Nadar (1820-1910), un photographe français connu pour ses portraits d’artistes et d’intellectuels comme Delacroix, Baudelaire et Clémenceau, et des catacombes parisiennes,

- Julia Margaret Cameron (1815-1879), une photographe britannique dont les portraits délicats et autres clichés sont inspirés des codes de la peinture préraphaélite.

Comment la photographie a-t-elle été inventée ?

Si les années 1830 marquent la naissance officielle de la photographie, cette invention est en réalité le fruit d’un long processus, avec quelques étapes clés :

- la camera obscura, ou chambre noire, qui permet d’observer des images inversées dès la fin du Moyen-Age,

- l’héliographie, ou « dessin au soleil » de Niépce en 1826 et 1827,

- le daguerréotype, une image positive sur une plaque métallique polie, exposée à la lumière puis révélée à la vapeur de mercure,

- le cyanotype, inventé par la botaniste Anna Atkins pour ses herbiers,

- le calotype, le premier procédé photographique à permettre l’impression sur papier de plusieurs clichés identiques.

L’évolution de la photographie depuis son invention

Au fil de son histoire et de ses praticiens, la photographie a été considérée tour à tour comme une technique et comme un art et continue de fasciner les plasticiens aujourd’hui.

La photographie documentaire : la force du témoignage

Si une image n’est jamais totalement impartiale, de nombreux photographes utilisent leurs clichés pour témoigner de la réalité et attester de la véracité de leur témoignage. Dans cette catégorie figurent notamment les photographes de la légendaire Agence Magnum comme Robert Capa, David Seymour, Maria Eisner et Henri Cartier-Bresson. Un autre bon exemple, qui atteste de la force de la photographie pour une prise de conscience collective, est le travail de Lewis Hine qui, au début du vingtième siècle arpente les Etats-Unis pour réaliser une série de clichés dénonçant le travail des enfants dans les fermes et les usines.

La photographie artistique : la poésie des images manipulées

Certains mouvements artistiques ont accordé un rôle proéminent à la photographie, comme par exemple le surréalisme, avec des images envoûtantes signées Man Ray, Dora Maar ou Lee Miller et exploitant des techniques comme le montage et le brûlage pour des effets spectaculaires et troublants. Dans le même esprit, de nombreux photographes contemporains adoptent des mises en scène élaborées et minutieusement préparées par toute une équipe technique, à l’image d’une scène de film. C’est le cas de Cindy Sherman et de sa série d’autoportraits fictionnels, de Jeff Wallaux avec ses photographies construites comme des tableaux, et de Gregory Crewdson dont les clichés troublants présentent une version tourmentée, voire horrifique, du rêve américain.